あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

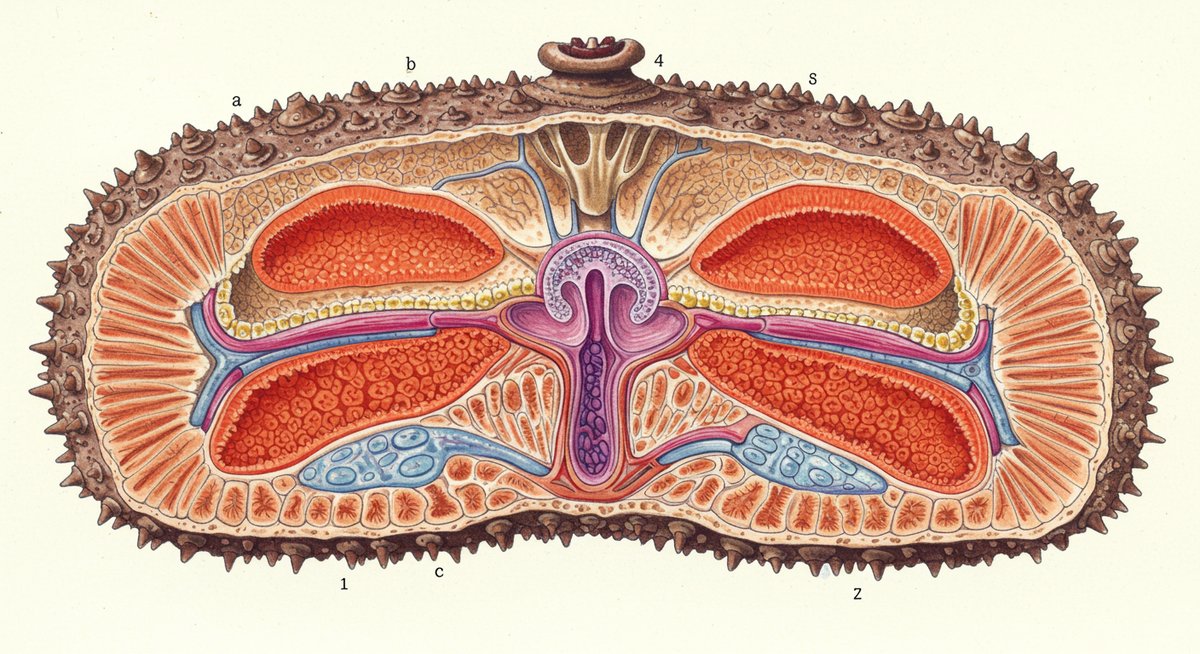

うにの口の特徴とその役割

うにの体の裏側に小さな口があり、食事や生活に重要な役割を担っています。見た目とは裏腹に、歯や顎を持ち、独自の機能を果たしています。

うにの口はどこにあるか

うにの口は、体の中央の裏側、つまりお腹にあたる部分に位置しています。普段、私たちが目にするトゲトゲした殻の下にあり、「口盤」と呼ばれるエリアのほぼ真ん中に小さく開いています。普段は棘や殻の陰に隠れていて見つけにくいですが、裏返してじっくり観察すると、小さな穴が見えます。

この口は、うにが岩場や海底に生息し、周囲のコケや海藻を食べるためにとても大切な器官です。実はうにには歯のような硬い部分があり、これを使って食べ物をこすり取るようにして食事をしています。見た目以上に複雑な作りをしているのが特徴です。

アリストテレスの提灯とは何か

うにの口の内部には「アリストテレスの提灯」と呼ばれる独特な器官があります。これは、五本の強い歯が放射状に並び、提灯のような形をしていることから名付けられました。ギリシャの哲学者アリストテレスがその構造を記録したことが名前の由来です。

この器官は、うにが岩についた藻や苔を削り取って食べるために使われます。五本の歯は定期的に生え変わり、常に新しい歯で食べ物を削ることができる仕組みです。そのため、長い間岩場で生活し、さまざまなものを食べて成長することができます。うにの頑丈な歯は、自然界でも非常にユニークな特徴となっています。

うにの口が持つ働き

うにの口は、主に食事をとるために活躍しています。海藻や小さな生き物、岩についている微生物などを、口の中にある歯で削り取って食べています。アリストテレスの提灯の動きにより、硬い海藻や苔も効率的にすり潰すことが可能です。

また、うには食べ物を選り分ける能力も持っています。海藻の柔らかい部分だけを食べたり、岩の表面から必要な栄養分だけを取り込むことができます。このような巧みな食べ方ができるのは、口と歯の構造が発達しているためです。

うにの体の構造と生活

うには丸い殻と無数の細い棘が特徴的な海の生き物です。外見だけでなく、その体の内部にもさまざまな工夫が見られます。

殻と棘の特徴

うにの殻はドーム型で丈夫にできており、防御の役割を果たします。表面には細かい模様や穴が規則正しく並んでおり、この穴から棘が生えています。棘は動かすことができ、外敵から身を守るだけでなく、移動の際にも役立っています。

棘は柔らかそうに見えて実は硬く、折れたり欠けたりしても再生されます。また、殻自体も石灰質でできていて、外圧に強い構造です。こうした特徴により、うには過酷な海の環境でも生き抜くことができます。

管足や水管の役割

うにの体の下側には「管足」と呼ばれる細長い突起が数百本も生えています。これらは水圧を利用して伸び縮みし、岩に吸い付きながら移動します。管足の先には小さな吸盤があり、しっかりと固定できるので、波に流されにくいのが特徴です。

また、水管系と呼ばれる仕組みを使って、海水を体内に取り込み、管足の動きをコントロールしています。この仕組みにより、複雑な動きや方向転換もできるようになっています。管足は小さな食べ物を運んだり、自分の体をきれいにしたりする際にも使われていて、うにの生活に欠かせない存在です。

生殖巣とその位置

うにの体内には「生殖巣」と呼ばれる部分があります。これは一般的に「うにの身」として私たちが食べる部分にあたります。生殖巣は殻の内側に五つ並んでおり、放射状に配置されています。

この生殖巣は、繁殖期になると大きく発達し、色や質感が変化します。食用として人気があるのもこの部位です。殻の内側を開けると、オレンジ色や黄色の帯状のものが見えますが、これが生殖巣で、オスとメスでもやや見た目や味わいが異なります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

うにの生態と養殖の現場

うには日本各地で漁獲されるほか、近年では養殖も盛んです。生態や旬、養殖の方法による違いも注目されています。

うにの旬と食べごろ

うにの旬は主に初夏から夏にかけてです。地域によって多少異なりますが、多くの産地では6月から8月にかけて最も美味しくなります。この時期は生殖巣が十分に発達し、味や甘みがしっかり感じられるようになります。

ただし、海域や種類によって旬は前後します。例えば、北の海域では冬に旬を迎えるうにもあります。旬のうには身がふっくらと大きくなり、風味も格別です。美味しい時期を知ることで、より満足度の高い食体験につながります。

うにの養殖方法の種類

うにの養殖には大きく分けて「垂下式」と「畜養式」があります。垂下式は、海中にロープや網を垂らし、そこにうにを付着させて育てる方法です。畜養式は、天然うにを一度採取してから、別の海域や陸上の水槽でエサを与えて育てるやり方です。

それぞれの方法にはメリットがあります。垂下式は海の自然に近い環境で育てられるため、風味が豊かになりやすいです。一方、畜養式はエサや水質を管理しながら育てられるため、安定した品質のうにを提供しやすくなります。近年は、輸送や供給の安定化を狙い、畜養式が増えてきています。

天然うにと養殖うにの違い

天然うには、自然の海で自生し、野生のまま成長したものです。自然の海藻や岩肌に生えるコケなどを食べているため、風味が濃厚で身の締まりも良いとされます。一方、養殖うには人の手でエサや環境をコントロールして育てられます。

表にまとめると、以下のような特徴があります。

| 種類 | エサや環境 | 味や食感の特徴 |

|---|---|---|

| 天然うに | 海藻や自然の餌 | 濃厚・個性的 |

| 養殖うに | 管理された餌や水質 | 安定・まろやか |

このように、それぞれのうにには特徴があり、食べ比べる楽しさもあります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

うにを美味しく食べるための知識

うにを家庭で美味しく味わうには、新鮮なものの選び方や扱い方が大切です。ちょっとしたコツで味が大きく変わります。

殻付きうにの捌き方

殻付きうにを自宅で捌く場合は、少しコツが必要です。まず、軍手やタオルでうにをしっかり持ち、キッチンばさみや専用のうに割り器で殻の中央を慎重に切り開きます。棘が鋭いので手をケガしないよう注意しましょう。

殻が開いたら、スプーンやピンセットで中の生殖巣(うにの身)を優しくすくい取ります。この時、黒い部分や内臓、海水は丁寧に取り除くことで、臭みのない美味しいうにを味わうことができます。

新鮮なうにの選び方

新鮮なうにを選ぶポイントは、見た目や香りに注目することです。殻付きの場合、棘がピンと立って動いているものは特に新鮮です。パック詰めのうには、身が崩れていないもの、オレンジや黄金色の鮮やかな色合いをしているものが良いとされています。

また、海の香りが感じられ、アンモニアのような強いにおいがしないものが理想的です。購入時には、消費期限や保存方法についても確認すると、より安全にうにを楽しめます。

うにの保存方法と注意点

うにはとてもデリケートな食材なので、保存には注意が必要です。生のうには、買ってきたらできるだけ早く食べるのが基本です。冷蔵庫のチルド室で保存し、ラップをかけて乾燥を防ぐようにしましょう。

長時間保存する場合は、塩水や海水と同じ濃度の水に浸すことで鮮度を保てます。ただし、水に浸し過ぎたり、室温に長時間置くと風味が損なわれたり、臭みが出やすくなります。開封後は早めに食べきることをおすすめします。

まとめ:うにの口と生態を知ることで味わいも深まる

うにの口や体の構造、生態について知ることで、味わい方や選び方にも新たな発見があります。旬や産地、養殖方法の違いを理解し、より美味しいうにを楽しむ参考にしてみてください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!