海の巨大生物とは何か特徴や定義を知る

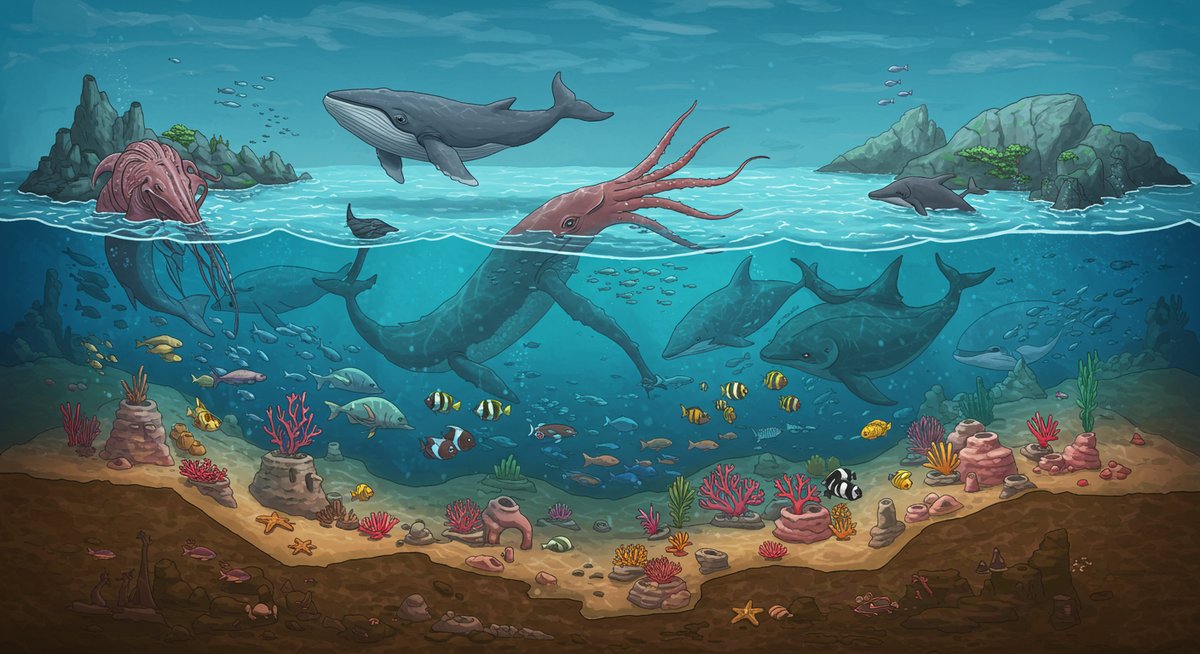

海には陸上とは比べものにならないほど大きな生き物が生息しています。海の巨大生物の特徴や定義について、まずは整理してみましょう。

海の巨大生物と呼ばれる基準や定義

海の巨大生物とは、一般的に体長が数メートル以上に成長する生き物を指します。体重や全長の基準は種によって異なりますが、クジラやサメ、大型のイカなどは「巨大生物」としてよく挙げられます。

たとえば、シロナガスクジラは全長30メートル以上、ジンベエザメも10メートルを超える大きさになります。比較的小さい魚類と比べて、明らかに圧倒的な大きさが特徴です。また、見た目や生態が珍しい点も「巨大生物」として注目される理由のひとつです。

陸上生物と比べた時の海の巨大生物の特徴

海の巨大生物は、陸上の大型動物と異なり、重力の影響をあまり受けません。水中では浮力が働くため、重い体を支えやすくなり、より大きく成長できるのです。

一方で、体温調節や呼吸の方法にも違いがあります。たとえばクジラは哺乳類でありながら、呼吸のため定期的に海面に上がります。サメはエラ呼吸ですが、常に泳ぎ続ける種類もいます。このように環境への適応の仕方も、陸上生物とは異なっています。

巨大生物が海で進化した理由

巨大生物が海で進化できた大きな理由のひとつは、豊富な資源と広大な空間です。広い海では食べ物が豊富にあり、捕食者から逃れるためにサイズが大きくなったと考えられています。

また、海流や水温の違いなど、海ならではの環境も関係しています。大きな体は長距離の移動や深い場所への潜水に有利です。これにより、より多様な生態系で生き残ることができたと考えられています。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

実際に存在する代表的な海の巨大生物

世界の海には驚くほど大きな生物が実際に暮らしています。ここでは、よく知られる代表的な巨大生物について見ていきましょう。

シロナガスクジラやクジラの仲間たち

シロナガスクジラは地球上で最大の動物として知られています。その体長は30メートルを超え、体重は200トンにも及ぶことがあります。クジラの仲間には、マッコウクジラやザトウクジラなども含まれ、いずれも10メートルを優に超える大きさです。

クジラは主にオキアミや小魚を大量に食べて成長します。大きな体を維持するには大量のエネルギーが必要ですが、広い海で効率的に食べ物を摂取できる仕組みを持っています。これが巨大な体を支える理由のひとつです。

ジンベエザメやホホジロザメなど巨大なサメ

ジンベエザメは世界最大の魚類で、全長12メートルを超える個体も存在します。見た目はおだやかで、主にプランクトンを食べながらゆったり泳いでいます。

ホホジロザメは大型の肉食サメとして有名で、最大で6メートル以上に成長します。狩りの能力が高く、世界中の海で広く見られます。それぞれのサメは大きさだけでなく、生態も大きく異なります。

ダイオウイカなど深海に棲む巨大生物

ダイオウイカは深海に生息し、全長18メートルを超えることもあるイカの仲間です。めったに人目に触れないため、長い間「幻の生物」とされてきました。

深海には、他にも巨大なタカアシガニやリュウグウノツカイなど、独特の生態をもつ大型生物が暮らしています。深い海の中で進化した理由には、天敵が少ないことや、特殊な環境への適応が関係しています。

海の巨大生物が生態系にもたらす役割

巨大生物は生態系で重要な役割を果たしています。その存在は他の生物や環境にもさまざまな影響を及ぼしています。

巨大生物が食物連鎖で果たす役割

海の巨大生物は、食物連鎖の上位に位置することが多いです。たとえばクジラが大量のオキアミを食べることで、オキアミの数が調整されます。

また、サメは弱った魚を捕食することで、健康な個体が生き残りやすくなり、生態系のバランスが保たれます。このように、巨大生物がいることで、さまざまな生き物が共存できる環境が維持されているのです。

巨大生物の存在が海洋環境に与える影響

クジラの排せつ物は、海中の栄養分を循環させる役割があります。これによって植物プランクトンが育ちやすくなり、結果的に多くの魚が生息できる環境が生まれます。

また、大きな生物の死骸は「ホエールフォール」と呼ばれ、深海で多くの生物のエサとなります。こうした巨大生物の活動が、海全体の生態系を豊かにしているのです。

絶滅危惧種と生物多様性の観点から見た重要性

海の巨大生物には絶滅の危機に瀕している種類も多くいます。たとえば、シロナガスクジラやジンベエザメは過去の乱獲や環境変化によって数が減りました。

これらの生物がいなくなると、食物連鎖や栄養循環が大きく乱れる可能性があります。生物多様性を守るためにも、巨大生物の保護は非常に重要だといえるでしょう。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

巨大生物と私たちの暮らしや文化との関わり

巨大生物は、私たちの生活や文化にもさまざまな形で関わっています。その影響を産業や文化、教育の面から見てみましょう。

漁業や観光など産業面での影響

巨大生物は漁業や観光業にとって重要な存在です。ホエールウォッチングやサメの観察ツアーは、観光地の人気コンテンツになっています。

また、漁業ではクジラやサメが獲物と競合することもありますが、観光や研究を通じて地域経済に貢献している面もあります。持続可能な形で活用する工夫が求められています。

映画や物語に登場する巨大生物と人々の想像力

クジラやサメ、ダイオウイカは映画や小説、伝説の中でたびたび登場します。ホホジロザメが登場する映画「ジョーズ」や、クジラがテーマの物語は有名です。

こうした巨大生物は、人々の想像力をかき立て、冒険や謎、怖さや憧れといったさまざまな感情を呼び起こします。文化や芸術の中で長く愛されてきた存在です。

水族館や研究で感じる海の巨大生物の魅力

水族館ではジンベエザメやマンタなど、大型の海洋生物が人気です。実物を間近で観察できる機会は貴重で、多くの人がその迫力や美しさに驚かされています。

また、巨大生物の研究は、海の環境や生態系を知る手がかりにもなります。学びの場としても、海の巨大生物は大きな価値を持っています。

まとめ:海の巨大生物が見せてくれる神秘とロマン

海の巨大生物は、その大きさや生態の不思議さから多くの人を魅了し続けています。生態系や文化、産業など、さまざまな面で私たちの暮らしと深く関わっています。

これからも、巨大生物と海の環境を守りながら、その神秘やロマンを次の世代に伝えていくことが大切です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣