ピンノカニとは何か特徴や生態を解説

ピンノカニは、貝などの中にひっそりと暮らす小さなカニです。見た目や生態が少し変わっているため、興味を持つ方が増えています。

ピンノカニの基本的な特徴と見た目

ピンノカニは、主に体がやわらかく、サイズも1~2センチ程度の小さなカニです。体色はほとんどが半透明で、光が当たると少し透けて見えることがあります。甲羅の形は丸みを帯びていて、一般的なカニに比べると脚やハサミが繊細に感じられるのが特徴です。

このカニは、性別によって見た目がやや異なります。特にオスはメスよりも小さく、ハサミが大きいことがあります。ピンノカニの体は、外敵から守られるために貝の中に入って生活するため、他のカニより硬い殻が発達していません。このため、自然界では単独で見かけることは少なく、貝を開けたときに初めて姿を見つけることが多いです。

潜む貝の種類と共生の仕組み

ピンノカニが共生する貝には、アサリ、ハマグリ、カキなどがあり、特にアサリやカキで見つかることが多いです。これらの貝の中に入り込み、外からの刺激や敵から身を守りながら生活します。

共生の仕組みとしては、ピンノカニが貝の体内の隙間に住みつき、貝がろ過した水中の有機物を一緒に食べる場合が多いです。貝から直接栄養を奪うわけではなく、貝の生活に寄り添って暮らす形が一般的です。しかし、ピンノカニが増えすぎると、貝の成長を妨げることもあり、必ずしも両者にとって良い関係だけとは限りません。

自然界での役割と生息域

ピンノカニは、海や川が混じる汽水域や沿岸部の砂泥地に多く生息しています。特に、貝が多く生息する場所ではピンノカニも見つかりやすいです。

このカニは、ほかの生物と競争せずに共生するという特別な生き方を持っています。自然界では、貝の内部で暮らすことで自身の生存率を上げるほか、生態系全体のバランスに影響を与える役割も持っています。たとえば、貝の中の有機物を掃除することで貝の健康を助ける場合もあります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

ピンノカニの飼育方法と観察のポイント

ピンノカニは珍しい生き物として家でも観察を楽しむことができます。飼育にはちょっとしたコツや注意点があるため、事前に知っておくのがおすすめです。

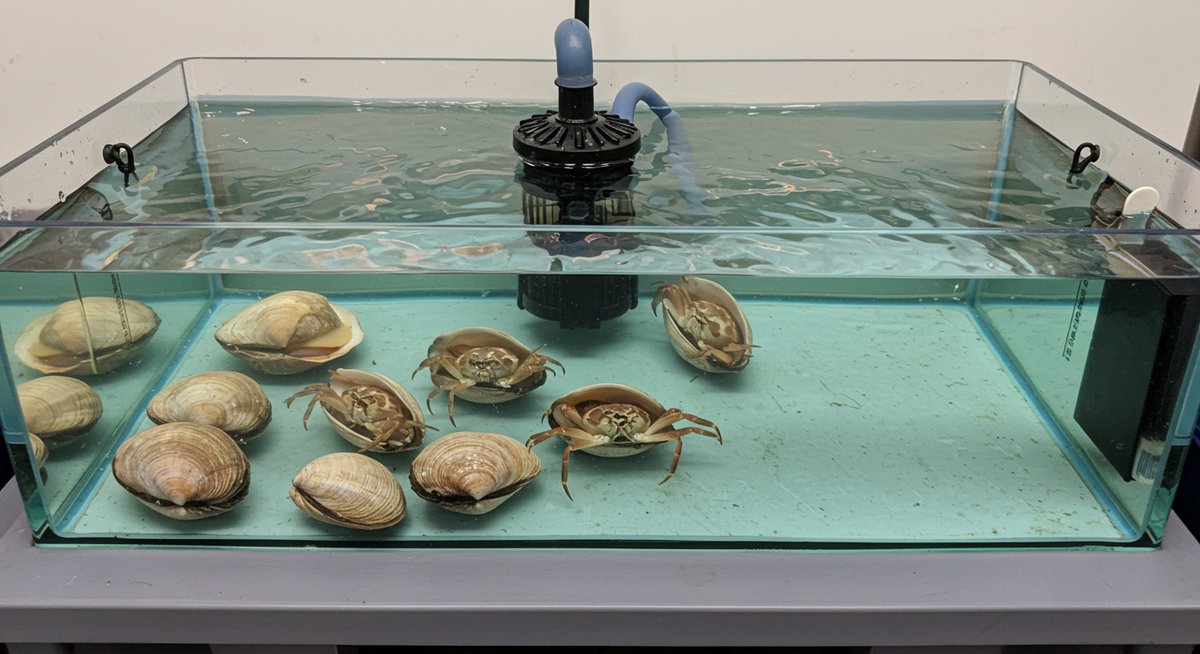

飼育に必要な水槽や環境づくり

ピンノカニの飼育には、小型の水槽(10リットル程度から可能)と、塩分濃度を調整できる人工海水、そしてピンノカニの住みかになるアサリやカキなどの二枚貝が必要です。水質管理は重要で、淡水ではなく、海水に近い環境を整えることがポイントです。

水槽内には、貝が砂に潜れるように底に砂を敷くとより自然に近い環境が作れます。また、温度は20℃前後が適しているため、室温管理やヒーターを使うのも良い方法です。フィルターを設置して水をきれいに保つことで、貝もピンノカニも健康に過ごせます。

ピンノカニの餌や日常のお世話

ピンノカニは、貝がろ過した水中の有機物やプランクトン、小さなエサを食べて暮らします。飼育下では、貝自体にも餌を与えるため、微細なエサや専用のパウダー状の餌が役立ちます。ピンノカニだけを取り出して餌を与える必要はなく、主に貝の餌やりを意識すれば十分です。

お世話の際は、水が汚れないように定期的な水換えが重要になります。水質が悪化すると貝もピンノカニも弱ってしまうため、週に1~2回の部分的な水換えや、不要物の除去を心がけましょう。

観察を楽しむためのコツと注意点

ピンノカニは貝の中に隠れているため、普段は姿が見えにくいですが、静かに観察すると時々姿を現します。市販の小型ライトやルーペを使うと、細かい動きまでよく見えます。

観察時の注意点として、無理に貝をこじ開けたり強く触りすぎたりしないことが大切です。ストレスを与えすぎると、ピンノカニや貝が弱ることがあります。また、ピンノカニが脱皮することもあり、この時期は特に静かに見守るのが良いです。

ピンノカニと魚介類養殖の関係

ピンノカニは、牡蠣やアサリなどの養殖現場でもしばしば見つかります。実際の養殖にどう影響するのか、そのメリットや課題も含めて紹介します。

牡蠣やアサリとピンノカニの共存

牡蠣やアサリの養殖場では、貝の中にピンノカニが住みついていることがあります。ピンノカニは特に牡蠣やアサリの内部に入り込むため、貝とピンノカニが一緒に出荷されることも珍しくありません。

この共存関係は、貝にとって負担になる場合と、それほど影響が出ない場合があります。ピンノカニが少数であれば貝の生活や成長に大きな支障はありませんが、多数が入り込むと、貝の成長が遅くなったり、品質に影響が出ることがあります。

養殖現場でのピンノカニのメリットと課題

ピンノカニがいることで、貝の内部の有機物を掃除し、貝の健康をサポートする役割を果たすことがあります。また、ピンノカニ自体が他の害虫の増殖を抑えることも期待されています。

一方で、ピンノカニが増えすぎると貝の餌を横取りしたり、外観の印象が悪くなるなどの課題も出てきます。特に出荷用の牡蠣やアサリの品質管理では、ピンノカニの存在が問題視される場合があり、養殖業者はバランスの取れた管理が求められています。

養殖業者が行う対策や管理方法

養殖業者はピンノカニの発生を完全に防ぐのは難しいため、いくつかの対策を組み合わせて管理しています。代表的な方法としては、養殖用の貝を定期的に検査し、ピンノカニが多い場合は選別して除去する作業があります。

また、貝の生育環境を見直し、水質や砂地の管理を徹底することで、ピンノカニの増加を抑える努力も行われています。ピンノカニが活発になる季節や条件を把握し、適切なタイミングでの管理が重要です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

ピンノカニにまつわる意外なトピック

ピンノカニについては、ちょっとした話題や身近な発見も多く存在します。食べ物としての安全性や、どこで出会えるかについても気になるところです。

ピンノカニに出会える身近な場所

ピンノカニは、魚市場や潮干狩りスポットで手に入れたアサリやカキの中から見つかることがよくあります。特に、春から初夏にかけての潮干狩りシーズンには、家庭で貝を調理する際に発見する方も多いです。

また、地域の直売所や養殖場の直売コーナーでも、ピンノカニ入りの貝が並んでいる場合があります。身近な体験として、家庭で見つけたときには小さな発見として楽しむ方も増えています。

食用としての利用や安全性

ピンノカニ自体は一般的には食用として流通していませんが、もし貝と一緒に調理してしまっても基本的に問題はありません。ピンノカニには毒性がなく、加熱調理すれば危険性は低いとされています。

ただし、衛生面を気にする場合は、調理前に取り除くことをおすすめします。また、貝自体の鮮度や衛生状態が重要なので、ピンノカニが入っていたとしても、貝がしっかりと新鮮であれば安心して食べられます。

ピンノカニが登場する話題やニュース

ピンノカニは、時折メディアで珍しい生き物として取り上げられることがあります。たとえば、潮干狩りで見つけた珍客として話題になることや、養殖業者の取材記事で品質管理の取り組みが報道されることもあります。

また、子どもの自由研究のテーマや、生態観察イベントの一環として注目されることも増えています。ピンノカニのユニークな生活スタイルや共生の仕組みは、多くの人の関心を集めています。

まとめ:ピンノカニの魅力と魚介との関わりを知ろう

ピンノカニは小さな体で貝と共生し、独特の生態や見た目で多くの人を惹きつけます。養殖業や家庭の食卓にも関わる存在でありながら、意外な発見や話題も豊富です。

観察や飼育を通じて、ピンノカニが持つ自然との調和や魚介類への影響を知ることは、海や生き物への理解を深めるきっかけとなります。身近なところで出会える不思議な生物として、これからも注目したい存在です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣